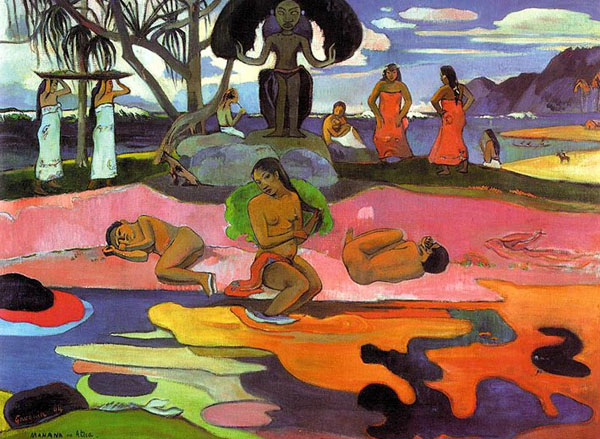

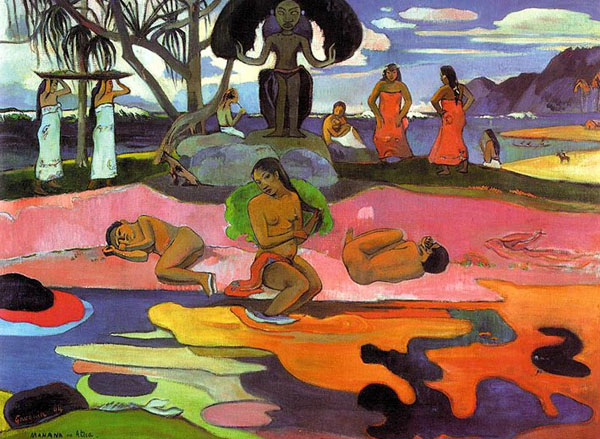

Перед поездкой в Океанию у Гогена под впечатлением разного рода романтической литературы сложился идеализированный образ Таити, где не тронутые буржуазной цивилизацией жители подвластны лишь первозданной природной стихии и сами являются ее частью.

Он неоднократно сообщал в письмах, что собирает материал, который поможет ему лучше понять таитян, их душу, характер. Это были и зарисовки с натуры, и знакомство с полинезийским искусством и местной мифологией.

Прочтя «Прежде и потом», начинаешь понимать, почему у Гогена было столько врагов и при жизни, и после смерти. Высмеивание буржуазных добродетелей, нежелание прикрывать свой образ жизни всякими благопристойными мотивами, которые могли бы оправдать его, ставили Гогена вне общества. Стремление говорить не только об искусстве, но и о разных «низменных» сторонах жизни навлекло на художника обвинение в отсутствии у него истинного призвания к искусству.

Да… я вдруг отчетливо начала понимать, что меня увлекают личности примерно одного периода, преимущественно французу и обязательно те, которых страна и окружающие не приняли, не поняли… Одинокие, но не сломленные, они восхищают меня своей внутренней силой, своей индивидуальностью, яркостью, особенностью и непохожестью. Поль Гоген не стал исключением. Кажется, им не возможно не восхищаться… Его картины прекрасны и необычны. Именно он открыл дорогу символизму в живописи… А его мысли… все то, что я прочла в двух небольших рассказах, вызывает ощущение того самого затаенного трепета, с которым, я уверена, Поль смотрел на жизнь на Таити и писал…

Он зачитывался Бодлерои Верленом, отмечал некое сходство. А я лишь могу повторить то, что сказала, еще не читая ни Бодлера, ни Гогена – они действительно очень похожи…Ноа Ноа

читать дальше

Память и воображение

Память художника, засвидетельствованная пластическими изображениями и самым бесхитростным рассказом.

Воображение поэта, который мечтает, глядя на произведения художника и слушая его речь, мечтает о пейзажах и лицах, вдохновляющих художника, и который из этих постепенно подтверждающихся мечтаний тоже творит произведение искусства.

Память и воображение художника и поэта достигли этого слаженным единением двух воль, влюбленных в один и тот же предмет, и глубокой верой в то, что сначала было единое искусство и что будущее искусства состоит в том, чтобы вернуться – по прихоти какого волшебства – к этому торжественному согласию, чтобы обновить чудесное воссоединение всех сияющих садов в единый вертоград, - цель эта как будто неуловима, и в то же время она вполне ясна, и данная книга для того, кто ее рассматривает и читает, может быть не столько указанием, сколько намеком на эту цель, подобно тому как молитва, в которой сложенные ладони указывают дорогу в рай, приоткрывают путь в святая святых.

На этих полотнах, еще овеянных дыханием дальних ветров, которые принесли их к нам, живущих жизнью первобытной и вместе с тем насыщенной, именно безмятежность атмосферы придает необычным образам такую интенсивность, именно упрощенность линий как бы переносит формы в бесконечность, а немеркнущий свет и излучает тайну и сам же определяет и раскрывает ее.

Он слушает, как в этих красках поет прозрачная душа расы, всегда готовой радоваться и смеяться, любящей покой, восприимчивой и легкой, упрямой и переменчивой, расы, которая сама непосредственность и как бы рождена игрой света: веселая утром, трепещущая в вечернем сумраке. Но быстро растворяются ночные страхи в безудержной радости жить на вольном благодатном воздухе, среди ласкающих тело трав и сладострастных морских волн.

Еще какой-нибудь художник, преследуемый или, напротив, защищенный всемогущим наваждением классического типа красоты, лишь утвердил бы его торжество в наших душах и в наших глазах, которые восприняли бы как насилие дерзостный вызов чуждого идеала, отрицающего наш, - эту вот темнокожую Венеру, так плотно скроенную, что многим она кажется неотесанной и грубой: он скрыл бы от нас ее опасное очарование. И наконец, еще один, приверженный к одной лишь правде…

И все они, следуя своему внутреннему закону, солгали бы твоему желанию, если ты притязаешь на то, чтобы занять их место перед лицом этой правды, по-иному отражающейся в каждой душе, если ты хочешь получить некое непосредственное впечатление.

Природа позволяет нам взять у нее только символы: мысль, ощущение, чувство, которые она в нас порождает, - вот все, чем мы обладаем и что называем реальностью – некую многообразную фикцию!

Сама мудрость тоже должна стать игрой – игрой стариков на вечерних бдениях, а прихоть испытывать страх неизвестно перед чем – несомненно, игрой женщин.

Как удивительно точно сказано…

Я вижу, как он неутомимо и страстно охотится за тайной и заставляет молчание говорить.

А здесь я замираю в восхищении, не зная, что добавить. Потому, что таки почувствовала, как можно заставить молчание говорить.

И мало-помалу в поисках художника определяется образ Евы, восхитительно и печальной Евы, от которой ничего не родится, но в которой как бы заключают союз жизнь и смерть, - Евы последних времен: так длинная и уже иссякающая смена поколений порождает в самом конце юною, мощное дерево…

Но сколько теней в этой реальности! За пределами столь легкого общения с этими существами – загадка, таящаяся в глубине их ребяческих глаз, и она для меня непостижима. Они словно пренебрегают ложью, которая могла бы скрыть тайну, ибо даже будучи высказанной в словах, тайна эта не утратила бы своей таинственной сущности.

Я воображал, что, имея деньги, легко добуду все, что нужно для жизни. Заблуждение! За пропитанием надо обращаться к природе, она и богата и щедра. Она ни в чем не отказывает тому, кто приходит к ней за своей долей сокровищ, которые она хранит в своих кладовых – на деревьях, в горах, в море. Но надо уметь взбираться на высокие деревья, ходить в горы и возвращаться оттуда с тяжелым грузом, ловить рыбу, нырять, отрывать на морском дне ракушки, прочно присосавшиеся к камню.

Нас было двое – он, совсем юноша, и я, почти старик, с душой, увядшей от стольких разочарований, с телом, усталым от постоянного напряжения, и с этим роковым наследием пороков общества, нравственно и физически больного.

Вот именно этот контраст мне и понравился больше всего, когда я читала… Человек из «цивилизованного общества» и дикарь. Правду говорят, что прежде всего нужно оставаться человеком. Порой дикари больше Люди, чем те, кого мы встречаем каждый день на улице. И в этом проклятье нашего современного общества, у которого мы находимся в плену.

Извращенность, дремлющая на дне всех душ, порожденных упадочной цивилизацией, прорвалась вдруг и мерзостью своей едва не затмила сияющую чистоту света, которым я дышал, но по контрасту она же придала неслыханную прелесть той здоровой и простой жизни, у которой я уже кое-чему обучился.

И в доме моем поселилось счастье: оно вставало с солнцем, лучистое, подобно ему. Золотистое сияние лица Техуры заливало радостью и светом и внутренность жилья, и всю окружающую местность. А сколько подлинной простоты было в нас обоих! Как хорошо было вместе ходить по утрам освежаться в протекающем поблизости ручье; так, несомненно, ходили в раю первый мужчина и первая женщина.Прежде и потом

читать дальше

Заметки – разрозненные, без продолжения, как сны, как жизнь, вся состоящая из отдельных кусков. И от того, что многие участвуют там, - любовь к прекрасным вещам, замеченным в доме ближнего.

Заметки, порою ребячески написанные – столько в их личного отдохновения, такая систематизация дорогих сердцу мыслей, может быть даже безумных, из недоверия к плохой памяти, - и все это – лучи, идущие к жизненному центру моего искусства. Однако, если бы произведения искусства было творением случая, все эти заметки оказались бы бесполезными.

Напоминает мои мысли – непонятные и сумбурные клочки и обрывки, которые даже если и имею какой-то смысл, требуют систематизации, а этого для них уже 100 лет никто не делал… Но без них я уже не представляю своей жизни.

Я не могу понять ваше искусство и не могу его полюбить. Я знаю, что это признание не удивит и не ранит вас, ибо вы, мне кажется, закалены ненавистью других, вы находите удовольствие в антипатии, которую вызывает ваша личность и беспокоитесь лишь о ее неприкосновенности. И возможно, по праву, ибо с того момента, как вы добьетесь признания, восхищения и у вас появятся последователи, вам тут же отведут определенное место в ряду других, ваше искусство получит некое название. И не пройдет и пяти лет, как оно станет кличкой устаревшего искусства и все будет сделано, чтобы отныне оно становилось все более и более устаревшим.

(с) Стриндберг

Нет, Гоген не создан из ребра Шаванна, ни тем более – из ребра Мане или Бастьена-Лепажа. Кто же он? Он – Гоген, дикарь, который ненавидит стесняющую его цивилизацию, он что-то вроде Титана, который, ревнуя к Творцу, на досуге создает свое собственное маленькое творение, ребенок, ломающий свои игрушки, чтобы создать из них другие, тот, кто отвергает и бравирует, предпочитая видеть небо красным, нежели голубым – вместе с толпой.

Да… он был выше толпы и общественного мнения…

Не стремитесь к чрезмерной законченности. Впечатление ваше от предмета не бывает особенно длительным, и потому, когда работа уже сделана, бесконечные поиски деталей только повредят вдохновению: так вы охладите его лаву и кипящую кровь превратите в камень. Будь он даже рубином, отбросьте его подальше от себя.

И я этим страдаю. Что бы не делала, чем бы не занималась, постоянно начинаю тонуть и теряться в деталях, а сама суть тем временем начинает ускользать…

Память о зле рассеивается дымом, сознание словно покрывается пушком, скрывающим тернии и смягчающим укусы.

Одиночество так благостно, забвение так просветляет душу, когда, сознавая себя грешником, жаждешь освобождения, опасаясь все же неведомого Потом.

Почему-то очень знакомо и понятно… будто сама уже переживала нечто подобное…

Что представляло бы собой произведение творца, если бы оно было делом одного дня? Бог никогда не отдыхает.

Три карикатуриста:

Гаварни изящно шутит.

Домье – высекает иронию.

Форен – изливает мщение.

Три рода любви. Любовь нравственная, любовь плотская, любовь по учебнику. Нравственность, Разврат, Благоразумие.

Человеку, которого постигла неудача, говорят: «Вы ошиблись». Тому, кто не выиграл в лотерее: «Вам не повезло».

Порой серьезные, часто забавные, в меру столь легкомысленной природы; говорят, человек тащит с собой своего двойника. Часто вспоминают о своем детстве, но вспоминают ли будущее? Предшествующая память. Быть может, последующая память, не могу сказать наверняка. Сказать: «Завтра будет хорошая погода». Разве это не воспоминание из былого? Опыт, определяющий суждение.

Я помню, что я жил; я помню также, что не жил. Не далее как прошлой ночью мне снилось, будто я умер, и, что любопытно, это был подлинный момент счастья.

Видеть сны наяву – почти то же самое, что видеть их во сне. Сны во сне часть бывают более смелыми, порой более логичными.

Нужно очень немного, чтобы женщина пала, а для того, чтобы поднять ее, надо перевернуть целый мир.

Очень точно сказано.

Мой театр – это жизнь: я нахожу в ней все – актеров и декорацию, благородное и пошлое, слезы и смех.

Легко поддаваясь чувству, я из зрителя превращаюсь в актера. Никто не поверит, как в дикарском существовании меняются взгляды и какие масштабы приобретает театр. Ничто не смущает моих суждений, даже чужие суждения.

В 20-м веке католическая церковь – это богатая церковь, которая присвоила похищенные у других философские тексты, но «врата адовы одолели ее». Но слово остается. Ничто в этом слове не умерло. Веды, Брама, Будда, Моисей, Израиль, греческая философия, Конфуций, Евангелие. Все несокрушимо стоит. Одни только Знание и Разум сохранили традицию вне церкви, не заставив пролиться ни одной слезы, не объединяя никого с целью захвата.

Мужчина любит женщину, если ему понятно, что такое мать. Мужчина любит женщину, если он понял, что значит любить ребенка. Люби своего ближнего.

ППКС

Критика тоже раздевает. Но совсем по-другому. Критик у меня в мастерской смотрит картины и, затаив дыхание, просит мои рисунки. Мои рисунки! Ну уж нет: это – мои письма, мои секреты. Человек на людях, человек сам с собой.

Вы хотите знать, кто я такой – моих картин вам недостаточно? Даже сейчас, когда я пишу, я показываю только то, что хочу показать. Однако вы часто видите меня совсем обнаженным. Но это еще не довод, надо видеть нутро человека.

Зацепило… правда…

Вспомнились строчки из песни Тартака:

І кожному новому претенденту вона готова кричати:

«Люди, не лізьте в душу, щоб там гадити і плювати!»

Уметь рисовать еще не значит рисовать хорошо.

Никогда я не умел сделать рисунок надлежащим образом, орудовать комочком бумаги для растушевки и хлебным мякишем. Мне всегда кажется, что чего-то не хватает: цвета. Передо мной фигура таитянки… Лист белой бумаги меня стесняет.

Я не могу поощрять ваше искусство, которое меня возмущает и которого я не понимаю: ваше искусство слишком революционно, чтобы не вызвать скандала в наших изящных искусствах, где я директор и где меня поддерживают инспекторы. (с) Ружон

Я полагаю, что жизнь имеет смысл лишь тогда, когда распоряжаешься ею по своей воле или, по крайней мере, хоть до какой-то степени пользуешься своей волей.

Добродетель, добро, зло – все это слова. Все это нужно перемолоть при сооружении здания; они обретут свой подлинный смысл лишь в том случае, если применять их со знанием дела. Положиться на милость своего создателя – это уничтожить себя и умереть.

Так и есть… хотя у каждого своя правда… но нельзя полагаться на чужую волю и чужое мнение – нужно верить в себя. Только так можно обрести свободу, волю и счастье… мне так кажется…

Жизнь человеческая – такой пустяк, а все же хватает времени на великие деяния, часть общего дела.

Я хочу любить и не могу. Я хочу не любить и не могу. Все время тащишь с собой двойника, и все же оба уживаются. Я порою бывал добрым и не поздравляю себя с этим. Я часто бывал злым – и не раскаиваюсь.

Будучи скептиком, я смотрю на святых и не представляю их живыми. В нишах собора они имеют смысл, но только там. Так же и химеры, незабываемые чудища, - глаз мой без страха следит за этими случайными, причудливыми порождениями фантазии.

Когда мне говорят: «Надо», я восстаю. Когда моя собственная натура говорит мне это, я признаю себя побежденным. Усилие жестоко, но не тщетно.

Это гордость, а не тщеславие.

А вот я почти не помню, что такое гордость… *очень тихо* правда не помню…

Я люблю критику, когда она меня чему-то учит. Я люблю остроты, когда в них есть изюминка, но разве пустое краснобайство это критика? Впрочем, у каждого свое ремесло. Но не все ремесла нужны.

Нда… к критике у меня особое мнение, но не будем о ней…

Я думаю, что именно там я научился с юных лет ненавидеть лицемерие, показную добродетель, доносы, опасаться всего, противоречащего моим инстинктам, сердцу и разуму. Там я привык сосредотачиваться в самом себе, беспрестанно наблюдая повадки моих учителей, сам придумывать себе забавы, а также и горести, со всей связанной с ними ответственностью.Я считаю, что сейчас слишком много пишут. Многие, очень многие умеют писать, это бесспорно, но очень немногие, весьма и весьма немногие имеют представление об искусстве литературы – искусстве очень трудном. То же самое и в отношении пластических искусств, а между тем все ими занимаются. И, однако, долг каждого пробовать, упражняться.

Наряду с искусством, самым чистым искусством, имеется, принимая во внимание все богатство человеческого интеллекта и все его способности, много вещей, о которых можно сказать и надо сказать.

@музыка:

Keiko Matsui - Presence of the Moon

@темы:

книги,

размышления,

впечатления,

Поль Гоген